はじめに、この度カメラの貸し出しという貴重な機会を提供してくださったアールイーカメラ様に感謝申し上げます。

今回に至る経緯としまして、私は本企画をサークルの全体グループラインを通して知り、無料で高額機材を使わせていただけるなんて食事に使う金を削って機材を買っているような限界学生の私にとってまたとないチャンスだと思い、早速申し込ませていただいた次第です。

機材貸し出しの大まかな流れとしましては、貸出申請フォームである程度情報を入力したのち実店舗で機材を受け取るという形でしたが、私は当初どのカメラを借りるか決めかねたため、店舗で店員の方とお話しして選ぶことになりました。

私は普段、SONYのα7SIIとシネマレンズを使って動画撮影する傍ら、同じ機材でスナップを撮ることもありまして、お借りするなら操作に慣れたSONYのカメラにしたいと考え、また折角なら普段使うことのない機材をということでα1をお借りしました。レンズに関しては、たまには広めの画角でスナップに挑戦しようということでZEISSのBatis 2/40 CFに決めました。ともあれ、機材の詳細に関しては次章で触れましょう。

まずα1を選んだ理由については、先述の通りフラグシップ機に対する強い憧れがあります。フラグシップ機とはプロが生計を立てるために使う仕事道具ですから、メーカーが自社の技術の粋を集めて設計したカメラの頂点と言っても過言ではないでしょう。過酷な環境下での使用にも耐えうる堅牢なボディ、長時間持っていても疲れにくいグリップや重心のバランス、その場に応じて迅速に設定を変更でき誤操作を減らす各種ボタンの位置…挙げていくとキリがありません。そんな極限までこだわり抜かれた作り込みを味わいたいからこそ、フラグシップ機を使うのです。

余談ですが、私は2年前にCanonのEOS-1D mark IINを購入して以降フラグシップというものに魅了され、その後1D mark IIIや1Ds mark IIなどを経て最終的に1D Xに行きつきました。レフ機のフラグシップは、キヤノンやNikonでは縦グリップの形をとっているために重厚で威圧的な見た目になり、1機能1ボタンの原則に従って所狭しと並んだボタンや電子ダイヤル、連写した際のやかましいシャッター音とその感触は所有欲を満たすには十分です(そんなレフ機も、晩年には静音化されてしまいましたが…)。

結局その1D Xもα7SIIに乗り換えるにあたって売却してしまいましたが、自分の中でのフラグシップ機に対する執着は依然として存在しており、だからこそα1を選んだのです。α1は有効画素数5010万画素でありながら秒間30コマ連写、さらには8K撮影を実現した、まさにフラグシップと呼ぶに相応しいスペックのカメラです。私の用途としては街中で気軽にスナップする想定でしたので、高画素はさておき連写性能や動画機能を活かすことはなく、この辺りは宝の持ち腐れだったかなと少し後悔しています。

話が逸れましたが、α1の各部を見ていきましょう。なお機材の外観は私の愛機α7SIIで撮影しました。

まず、なんと言ってもこの金メッキの施された「α1」のロゴ。Minolta時代にはなかった「1」の称号を冠した初めてのカメラです。また初代α7シリーズから不変の角張ったデザイン、初代から幾分か大型化したとは言え比較的コンパクトなサイズ感…それだけでSONYを選ぶ十分な理由になり得るのではないでしょうか。

上面の外観です。軍艦部にはダイヤルとボタン類が大量に並んでおり、小型のボディに極限まで詰め込んだという様子です。

レフ機では肩液晶搭載でないと耐えられない私ですが、SONYに関しては肩液晶搭載の余地はないと感じます(というか、正直言ってミラーレスに肩液晶は不要ですよね…もはやロマンです)。

軍艦部右側の様子です。個人的にありがたいのは、リアの電子ダイヤルの上面が露出するようになり、回しやすくなった点です。

α7IIIまではダイヤルの一部だけが出ている設計だったために回しにくくストレスを感じていました。

さらに露出調整ダイヤルにロックボタンが追加されたことで、不用意にずれてしまうことが防止されています。

同様の変更はα7IVでもなされているとは言え、操作性が大幅にアップしたので満足です。

一方で、IIからIII以降ではRECボタンの位置がグリップサイドからファインダー右下の位置に変更されたため、それまでファインダー右下にあったc3ボタンと勘違いして画像拡大を行おうとし、うっかり録画を開始してしまうミスを何回か犯しました(これに関してはα7SIIに慣れてしまっている自分のせいです)。

また軍艦部左側はAF/MF切り替えダイヤルとドライブ切り替えダイヤルが重なった二重ダイヤルとなっており、通常のα7シリーズでは見られない機構に少し感動しました。

また右に見えますSONYのファインダーおなじみのT*コーティングマークは、オレンジが良いアクセントになっていて好きです(T*だから何が変わるのか正直私にはよく分かりません)。

さらに側面のI/OポートにはフルサイズのHDMIポートとType-Cポートが搭載されているため、動画用途としてリグを組み外部モニターの使用やVバッテリーでの外部給電も想定した作りになっていることが見て取れます。

特にこのType-Cポートでの外部給電は、バッテリー残量が少なくなった際にモバイルバッテリー等で充電できるため今回の使用で大変重宝しました。

また細かい部分ではありますが、ストラップ取り付け金具の接続部分にアソビが無く、カメラを揺らしてもカチャカチャと音が鳴らないのは流石動画機としても考えられていると感じました。本体にマイクを取り付けて録音する場合、ストラップ金具の音を拾ってしまうのは問題ですよね。このような、ちょっとした親切心がユーザの心を掴むのでしょうか(しかし動画機であればバリアングル液晶でもよかったのにとは思います。何せ2012年発売のα77では既に3軸チルト液晶が採用され、α99IIまで続いたのですから…)。

そしてα1の目玉である連写速度と高感度耐性、加えて動画機能ですが、もったいないことに今回はこれといって活躍の場が無かったために各機能についての所感は割愛させていただきます…。

さて、続いてレンズです。Batis 2/40 CFを選んだわけですが、その理由はZEISSの素晴らしい光学性能以外にもあります。このレンズを選んだ背景に、サークルの友人がこのレンズを使っており、それに感化されたというのもあります。初めて目にした時、その筐体が織りなす曲線美に惹かれ、それ以来ZEISSレンズに惹かれていたのです。

Distagonの白文字が映えますね。そして相変わらずこのレンズもT*コーティングです。カメラボディとお揃い(?)。また筐体横のZEISSのロゴがカッコいい。これがあると一気に高級感が増した気になります。

このレンズの大きな特徴は、なんと言っても筐体上面に有機ELディスプレイが搭載されている点です。ここには(実際に使用することがあるのかは疑問ですが)焦点距離や被写界深度を表示でき、遊び心のあるギミックに男心をくすぐられてしまいます。

この手の機構はNikon Zの一部ナナニッパやViltroxのレンズ、さらにはキヤノンの放送用レンズでも見られますね。もうロマンの域です。

以上がこの度お借りした機材についての個人的な感想です。次章では実際に機材を使って撮影した作例をご紹介します。

今回の撮影は全てjpegで行い、レタッチはDavinci Resolve Studioで行いました。撮影モードはマニュアル、ピクチャースタイルはスタンダードです。普段はRawで撮影しているのですが、α1にはjpegかheifか2択しか見つからなかったためjpegにしました。

Davinciで編集する理由は、Lightroomなどにサブスクする金銭的余裕がないためです。毎月1000円いくらか払う余裕があるならその金で新しくレンズを買いたい!

そしてDavinciで編集しているためエクスポートした画像にはExif情報は付加されていません。そのため本稿では編集前の画像からExifを手動で入力しており、誤りがあるかもしれません。ご容赦ください。

撮り方として、東京近辺での軽めのスナップというような運用となります。折角ならどこか遠くに行って絶景でも撮りたかったのですが…。

アールイーカメラさんで機材をお借りした日、新宿近辺を通って帰宅し、その際撮影した写真です。両写真ともに新宿住友ビルにて撮影しました。1枚目はα1の5010万画素という高画素を活かし、中央をクロップしています。2枚目は露出オーバー気味でしたのでハイライトとミッドを下げ、ガラスの奥のビルまで見えるようにしました。撮影時間が夕方だったため、暖色寄りの仕上げです。

こちらも新宿での写真です。オフィスビルのガラスに反射する別のビルをくっきりと写し出しています。

ビルや道路など、都市部は幾何学的な空間で溢れているので撮影にはもってこいですね。

こちらは、サークルの友人といたばし花火大会に行った際、開始時刻少し前に会場付近の植物園で撮影した写真です。光と影を意識しました。1枚目は開放から少し絞っただけですが、それでもこのシャープな描写なのは流石ZEISSです。

こちらも同じ植物園にて撮影した写真です。1枚目は逆光のうえ開放ですが、コーティングのおかげで、白く霞むこともありません。2枚目は少し靄がかかっているようにも見えますが、ガラスの汚れによるものです。

これもまた植物園での写真です。温室を隔てるビニール製の簾とその隙間から漏れ出る光が幻想的でした。F8まで絞り込んだのでパンフォーカス気味です。

こちらが実際の花火の写真です。レリーズを持っていなかったためスマホのアプリをレリーズがわりに使用しましたが、ラグと誤操作が多く大変でした…。

花火撮影に関しては、機材も大事ですが、一番は撮影する場所とタイミングだと感じます。

花火大会の翌日、カメラ趣味の知人らと青山・渋谷周辺を散策しました。上の写真は明治神宮外苑銀杏並木にて撮影したものです。

夏の葉生い茂るイチョウの下の木漏れ日をとらえました。2枚目の写真はtintをピンクに振り、フィルム風のレタッチを施してみました。

1枚目は先ほどと同様に銀杏並木で、ベンチに愛機のNikon FEを置いて撮影した写真です。クラシックなデザインのベンチがフィルムカメラと程よく調和しています。黒の金属ボディに差し込んだ光が輝いているのも美しいと感じました。2枚目は青山の住宅街の中にひっそりと佇むレストランにて撮影しました。外での設定そのままになっていたのか、SSを下げすぎていたため感度が12800になってしまいましたが、それでもノイズが目立たないあたり流石のフラグシップです(仮にノイジーでもフィルム風ということにできるので、それはそれで構いませんが)。

こちらも青山周辺の住宅街でのスナップです。1枚目は白い現代建築と青い空のシンプル故に美しい。

青空に少し暖色を足した色が個人的な好みでもあります。

青山を出、渋谷へ。1枚目はガラスに反射した横断歩道にもピントを合わせるため絞りましたが、少々やりすぎか…。天井の細長い照明に光が当たってハレーションを起こしているのは逆にいい表現かもしれません。2枚目はメルセデスが入った奇抜なデザインの建物で、写真家の中ではそれなりに有名な場所ではないでしょうか。こちらは編集でかなりクロップしています。

渋谷散策から2日後、サークルの友人と元町・みなとみらいへ。

横浜マリンタワーを見上げて撮影しました。タワー自体に登ったことは一度もありません、入場料が高いので。

山下公園にて。あまりの猛暑に、晴れにも関わらず出歩いている人がほとんどいませんでした。

2枚目の地面はかなり明るく見えますが、実際このくらいの厳しい照り返しでした。

あまりの暑さに耐えかね、早々に大学へ退散することに。山下公園から近くの駅に向かう途中の道です。

早稲田大学写真部の方がアールイーカメラさんのレビュー内でキャンパス内の写真も作例として挙げているのを拝見し、我々慶應カメラクラブも対抗しようということで日吉キャンパスの写真を使用させていただきます。ここでは弊学で最も見た目の良い「独立館」を被写体とします。コンクリート打ちっぱなしの無骨な雰囲気を引き立たせるべく、モノクロにレタッチ。

格子状の天窓から注ぐ光の繊細さは、普段キャンパスに通う人は上を見上げることがないでしょうから気がつかないでしょう。写真は、日常では見過ごしてしまう何気ない瞬間の美しさに気づかせてくれます。

決まった時間になると階段に差すこの光は、毎日ここを通るたびに撮りたいと思うのですが普段は人の往来が多く中々撮れませんでした。それが今は夏休み。完全に無人な状態で撮影することができました。

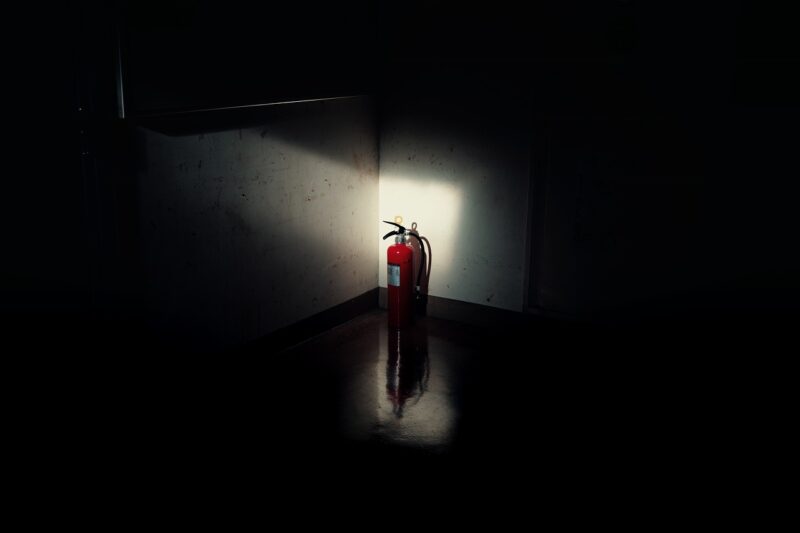

こちらは慶應カメラクラブの部室がある塾生会館の中の一枚です。狙っているのかというくらい光が綺麗に消火器へ差しているのを見て、シャッターを切らない人などいるのでしょうか。構内写真の惰性でモノクロ現像しましたが、カラーも一応載せておきます。赤色だけ抽出して残すようなレタッチはあまり自分の好みではありません。カラーなら全てカラーで、という思いです。

以上α1とBatis 2/40 CFの作例でした。

この度お借りした機材は、見た目・性能ともにこれまで私が使ってきた機材のどれよりも素晴らしく目から鱗でした。AF性能や連写性能などは私の使用環境上それほど必要としないため、オーバースペックだったのではないかとも思いましたが、大は小を兼ねると言いますし、悪いことではありません。

ただ、俗に「機材の暴力」といって、高い機材を買えば写真も上手くなる、結局は機材の良し悪しだなんて言われることもありますが、今回お借りした機材でそのように感じた瞬間はありませんでした。先述の通り、私が撮る被写体自体、機材の長所を活かせるような動きものなどでもないからです。こんなことを言うと怒られてしまいそうですが、普段α7SIIと単焦点シネレンズでスナップも撮る私として、画素数を除いてそこまで大きな描写の違いを見出すことはできませんでした。ここにおいて、カメラを買う際は用途に見合った機材を選ぶべきだと言うことを改めて感じました。性能が良いと言うことは撮れる写真の可能性が大きいということである一方で、高価だということでもあります。大金持ちならともかく、通常の人間であれば自分の目的に合った機材を使うのが金銭の節約にもなります。

それでも、最強の万能機α1で写真を撮ることができたのは貴重な経験でした。プロ機特有の威厳のある外観、ミラーレスとは思えない重厚なシャッターフィーリング、持っていること自体の満足感…普段得られるモノではありません。

改めて、このような機会を与えてくださいましたアールイーカメラ様に感謝いたします。本当にありがとうございました。

著者名:A

慶應義塾大学法学部法律学科1年・慶應義塾大学カメラクラブ99期

大学入学を機にフルサイズ一眼レフからミラーレスへ乗り換え。α7SIIで動画を撮る傍ら、スナップも撮影。放送用カメラ・レンズ収集など、業務用機器が好き。猫の写真を撮る仕事を生業にしたい。

慶應義塾⼤学法学部法律学科1年・慶應義塾⼤学カメラクラブ 99 期 ⼤学⼊学を機にフルサイズ⼀眼レフからミラーレスへ乗り換え。α7SII で動画を撮る傍ら、スナップも撮影。放送⽤カメラ・レンズ収集など、業務⽤機器が好き。猫の写真を撮る仕事を⽣業にしたい。

A の使用カメラ

A の使用レンズ

慶應義塾⼤学法学部法律学科1年・慶應義塾⼤学カメラクラブ 99 期 ⼤学⼊学を機にフルサイズ⼀眼レフからミラーレスへ乗り換え。α7SII で動画を撮る傍ら、スナップも撮影。放送⽤カメラ・レンズ収集など、業務⽤機器が好き。猫の写真を撮る仕事を⽣業にしたい。

A の使用カメラ

A の使用レンズ