ミラーレスカメラとオールドレンズの組み合わせは、非常に魅力的。

オールドレンズの柔らかな描写や個性的なボケ、各レンズに宿る独特の味わいは、時代を超えて

多くの人々を惹きつけています。

デジタル時代だからこそオールドレンズを気軽に楽しめる新たな写真の魅力を紹介していきます。

さて、今回の主役は「Leica Hektor 135mm F4.5」。

ライカの中望遠オールドレンズです。ミラーレスカメラのソニーαシリーズで使用し、その特長と魅

力をレビューします。

Leica Hektor 135mm F4.5は、1930年代に登場したクラシックな望遠レンズ。

1933年にライカが発表した望遠レンズのひとつで、レンジファインダーカメラ用に設計されました。

設計者は、ライカの光学技術の礎を築いたマックス・ベレク。彼が手掛けたレンズには、科学的な

精密さと芸術的な感性が融合しています。

レンズ名「Hektor」は、ベレクの愛犬ヘクトールに由来しています。

ペットの名前を製品に付けるのは少し意外に思えますが、それだけ設計者がこのレンズに愛情を

込めていた証拠だと言えます。

1930年代は、写真がまだフィルムカメラの時代。

Hektor 135mm F4.5は、長焦点レンズの不足を補うべく開発され、当時のライカユーザーにとっ

て「遠くを撮れる」貴重な存在でした。

しかし、標準レンズの人気が高い市場において、135mmは不人気。中古相場はかなり低いので

入手しやすいレンズと言えます。

以下はLeica Hektor 135mm F4.5の基本スペックです。

メーカー:Ernst Leitz

マウント:ライカMマウント

レンズ構成:3群4枚

絞り羽根枚数:15枚

実測値:440g

発売年:1954年

3群4枚というシンプルな光学設計が採用されています。この時期のレンズにおいて、この構成は

効果的に収差を抑えることができ、シャープな描写を提供するために適していました。

実測値で440gと比較的軽量な部類に入り、持ち運びしやすく、フィールド撮影にも適しています。

SONYαシリーズのミラーレスカメラにHektor 135mmを装着するには、マウントアダプターが必要

になります。レンズそのままではマウントが合わず装着できないので気を付けましょう。

マウントアダプターを使うことにより、クラシックなレンズの描写をデジタル写真で楽しむことができ

ます。

ここからは実際にHektor 135mmを使用して撮影した作例をアップしていきます。

ピント面はしっかりシャープに描写され、立体感もでています。一方、ボケ味は優しく滑らか。70年

ほど前に製造されたレンズとは思えない綺麗な写りをします。

この被写体はムラサキソシンカという葉の形が特徴的な東南アジアの植物。高い位置に葉があっ

たのですが、中望遠135mmなので寄って撮影することができました。

普段、135mmをスナップとして持ち出すことがないので、135mm縛りでのスナップには多少の不

安感がありました。しかし、使ってみると使いやすいと感じる場面は多く、スナップ向きな面を感じ

ることができ意外でした。

絞りをF5.6に設定して猫を撮影しました。毛並みの質感が際立つ一方で、背景は滑らかにぼかさ

れています。

135mmの焦点距離は、被写体との距離をある程度確保しながら撮影できる焦点距離です。この

写真のように猫を撮影する場合、近づきすぎると警戒される可能性がありますが、135mmなら少

し離れた位置から落ち着いて自然な表情や仕草を捉えることができます。

葉の緑や黄色、オレンジが美しく混ざり合っていますが派手になりすぎず、秋らしい落ち着いたトーンにまとめてくれるのがHektor 135mm。射し込む陽の陰影が生むコントラストを上手に描写してくれるため、立体感や質感が際立ちます。リアリスティックではないとまでは言えませんが、どこか絵画のような描き出し方をしてくれます。

動物や植物などの有機物を撮っていて、Hektor 135mmの描き出す独特な色調を感じました。こ

れが人工物だとどう写るのかと思い、赤いHONDAのNSXを撮ってみたのがこの一枚。

一般的にオールドレンズは発色が柔らかいという印象を持たれがちですが、Hektor 135mmは

けっして低彩度ではなく、むしろ独自の味わいを持っているように感じます。色の深みがありなが

らも、強い発色という印象が薄く、ナチュラルで洗練されたトーンが出てきます。

現代レンズにはない柔らかで淡い色合いとコントラストは、写真に上品で落ち着いた印象と懐かしさを加えてくれます。

12月の九十九里で撮影したこの写真は、細かいディテールを捉えながらもふんわりとした空気感があります。

F11まで絞るとピント面はシャープで硬質な写りになりますが、前後のボケは柔らかく幻想的に写ります。

Hektor 135mmは非常に逆光に弱いので、ハレ切りをするように光を遮るなどの工夫が必要です。ただ、この逆光への弱さを表現として扱うのも楽しみ方の一つかもしれません。

夕日が沈む瞬間に撮影した湘南のサンセットです。135mmの圧縮効果は遠景の山並みや海をまるで手の届く距離にあるかのように引き寄せます。

このような逆光のシチュエーションでは、フレアのように現れる柔らかい光が全体を包み込みドラマチックな効果を与えてくれます。

オールドレンズと夕方の相性の良さは既知の事柄ですが、Hektor 135mmも期待を裏切りません。

オールドレンズの楽しみ方の一つである「ノスタルジック」な表現が楽しめます。

この写真は同じ場所で、手前にピントを合わせ撮影したものです。

人物にピントを合わぜず、逆光で生まれるハレーションのような光も抑えずに撮ってみました。

オールドレンズならではの収差を取り入れることで、抽象的でノスタルジックな印象を与えてくれる

写真になります。

一方、この写真は都市部で撮った夕景です。

Hektor 135mmの柔らかな色調によって、青とオレンジ、ピンクのグラデーションが穏やかに溶け込んでいます。夕暮れ時の繊細な変化を上手に再現してくれました。

ハッとするような鮮やかさではなく、どこか控えめで落ち着いた色味が、Hektor 135mmらしさなのかもしれません。

透明感とはちょっと違う、ほんのり透け感のあるグラデーションのような描写を感じます。

例えると、空気の薄いヴェールがかかっているかのような、幻想的な印象です。

帰り道の都市部でムーンライズを捉えた一枚。中望遠のHektor 135mmを使うと、月はこれくらいの大きさで捉えることができます。

撮影日は2024年12月15日。後から知ったのですが、2024年最後の満月だったようです。

冬が訪れる12月の満月は、アメリカでは「コールドムーン」と呼ばれており、寒さが本格的になってきた東京にもぴったりな呼び名ですね。

この日はたまたまですが、中望遠レンズを持ち歩いていて良かったと思える写真です。

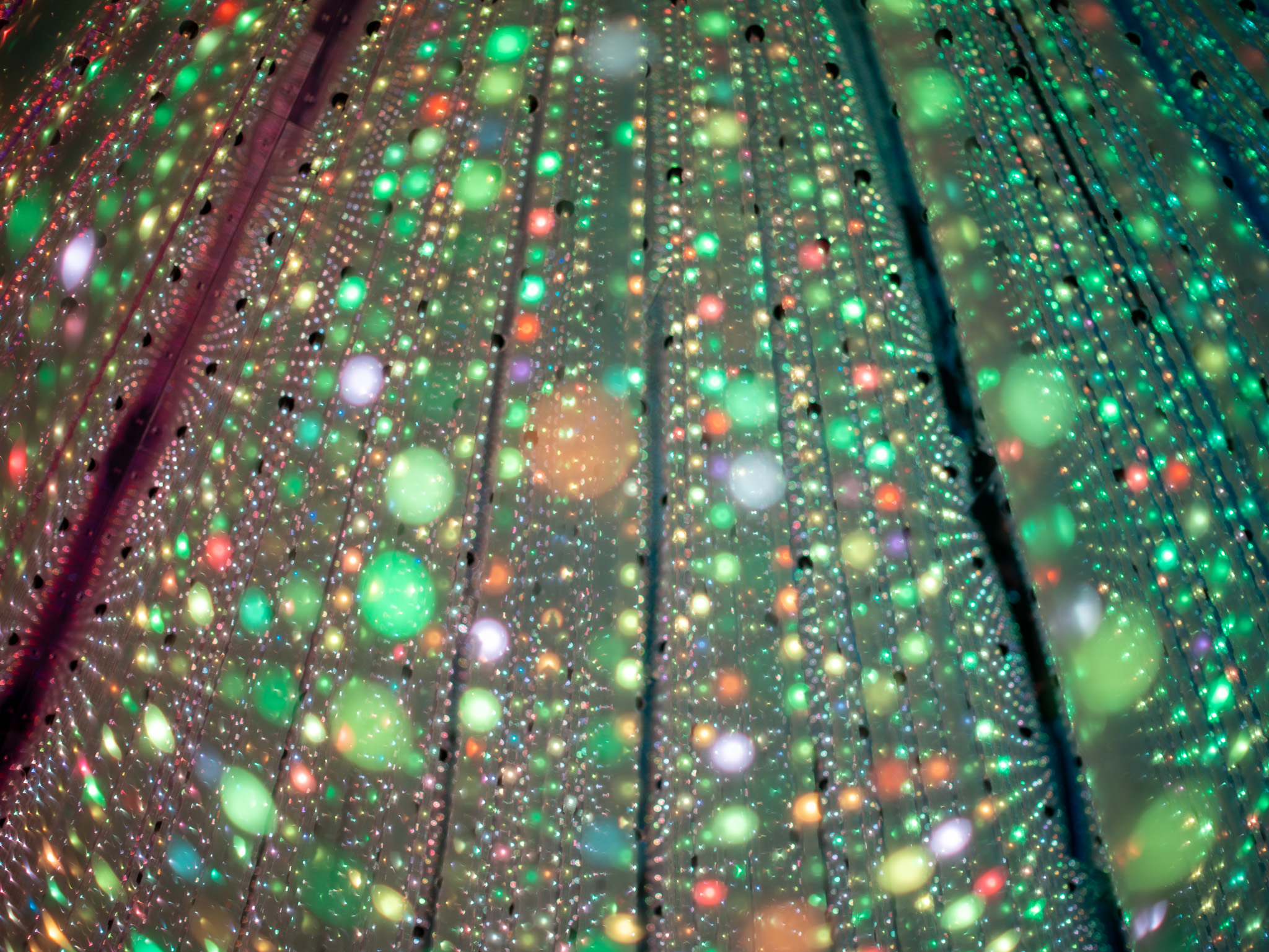

陽が落ち、イルミネーションが煌めく丸の内。

イルミネーションも綺麗でしたが、レストランの窓に反射するイルミネーションが印象的で撮った写

真です。ガラス越しに見える色とりどりの瓶やグラス、窓に写るイルミネーションの玉ボケは

Hektor 135mmの落ち着いたトーンによって上手にまとめることができました。

最後にポートレートでHektor 135mmを使ってみました。135mmの焦点距離は普段からポート

レートでよく使う距離なのでスナップ撮影とは違い安心感があります。

135mmの焦点距離は、モデルさんに圧迫感を与えることなく、距離を保ちながら近づくことができ

ます。

逆光で、全体に光を取り込んで撮影してみました。ミストのような光に包まれ、ふんわりとした雰囲

気になります。絵画のようなボケ味も相まって、まるでアニメのワンシーンのようにも感じます。

Hektor 135mm軟調の優しいシャープネスと淡い色調が特徴ですが、立体感や繊細なラインもしっかりと描写してくれます。このレンズは、ソフトからシャープまで印象を変えることができるので、

ポートレートで使っていて楽しいレンズでした。

また、ずっとカメラを構えるポートレート撮影において、135mmでこの軽さはありがたい存在です。

今回は、Hektor 135mm F4.5をソニーのミラーレスカメラα7R IVとα7s Ⅲで使いました。

Hektor 135mmを使って感じたことは、「安定感」。しっかり撮れるレンズの中に、淡さ、儚さのよう

な個性が宿っています。

中古相場を考えるとコストパフォーマンス抜群のレンズと言えるのではないでしょうか。

また135mmにしては軽量なので取り回しに優れたレンズだと感じました。

標準域のレンズに人気が集中するオールドレンズですが、中望遠を使うことで新しい楽しみ方を発見できるかもしれません。Hektor 135mmはライカレンズの中では、かなり低価格なので手を出しやすいのもポイントですよ!

「ミラーレスカメラ×オールドレンズ」というテーマでお届けしているこのシリーズ。

これからも、いろいろなオールドレンズを紹介していきます。

ぜひ、お手持ちのミラーレスカメラでオールドレンズを活用し、その特性を楽しんでみてください!

著者プロフィール

山本 洵

埼玉県戸田市出身。

メインフィールドは旅行系メディアでの撮影・執筆。

株式会社三和オー・エフ・イー所属。

ミラーレスカメラでオールドレンズを使う魅力は、何と言ってもその描写の個性と、現行レンズではなかなか味わえないフ…

このレンズについて 今回のレンズはライカ SUMMILUX−M 50mm F1.4 ブラッククローム 2ndで…

やわらかい描写と強いボケ感、独特な味わいが人気のオールドレンズ。最新のデジタルカメラと組み合わせることで、だれ…

デジタルカメラの進化が目覚ましい現代において、オールドレンズとミラーレスカメラの組み合わせが注目を集めています…

山本 洵 さん

埼玉県戸田市出身。 メインフィールドは旅行系メディアでの撮影・執筆。 株式会社三和オー・エフ・イー所属。

山本 洵 さんの使用カメラ

山本 洵 さんの使用レンズ