今回のレンズはライカ SUMMILUX−M 50mm F1.4 ブラッククローム 2ndです。

名称のSUMMILUXはライカのレンズにおいて、開放F値が1.4であるレンズを指します。

50mm F1.4 ブラッククローム 2ndはその名の通り、SUMMILUX 50mmの第2世代で、1961年から1991年の30年間にわたって製造されました。

初代のSUMMILUX 50mmはあまりにも有名で、「貴婦人」とも呼ばれていました。

第2世代は光学系が変更され、初代よりもフレアが抑えられ、コントラストが向上。

レンズのデザインもモダンなものに変更されました。

30年も製造し続けられたことから、その完成度の高さが伺えます。

では、レンズの外観と操作感を見てみます。

今回のレンズはブラッククロームのため、レンズ全体は黒く、絞り値、距離、被写界深度目盛りが白色で表記されています。

距離はフィート表記もあり、黄色で表記されています。

開放F値1.4の大口径レンズのため直径も太めでそれなりの大きさです。重量は300gを切るくらいの重さですが、持った感じは「大きさの割に重たい。」といった感じです。

絞り値はF1.4からF16まで、1/2段ずつ変更ができます。

また、絞りリングとフォーカスリングにはローレット加工がされているため、ファインダーを覗きながらでも操作しやすくなっています。

最短撮影距離は1mで、無限遠〜1mまではフォーカスリングを180°ほど回す必要があります。

回転角が大きいため無限遠の状態から1mにピントを合わせようとすると、左手を持ち替えながら回さないとなかなか難しいです。

また、このレンズはフォーカスノブがついていないため、フォーカスリングを回して素早くピントを合わせるには少し慣れが必要です。

次は実際に作例を見てみましょう。

今回は、SONY α7IIIにマウントアダプターを装着して撮影をしています。作例はすべてJPEG撮って出しです。

まずは、絞り値による違いを見てみます。

このレンズはオールドレンズの特徴といえる、周辺減光が見られます。

1枚目が開放F1.4、2枚目がF8で撮影しています。F1.4では周辺が少し暗くなり、F8でかなり改善します。

F8は画面周辺までくっきり解像しており、文字やちょうちんの蛇腹もしっかり写っています。

一方F1.4は、中心はしっかり解像しているように見えますが、少し中心を外れるとハイライト部の滲みが見られ、文字も少しぼやけたような描写に見えます。

また、木の枠を見ればわかりやすいのですが、若干の歪曲収差があり、樽型に歪むようです。

フレアの発生はよく抑えられており、今回撮影した中でフレアが頻発することはありませんでした。

しかしながら、1カットだけフレアが入るものがありました。

この写真は神社の壁を撮影したもので、右上に太陽があり逆光気味です。

右上を中心として円状にフレアが発生しており、画面左下は白くモヤがかかったように見えます。

こういった状況は起きにくいものの、フレアが発生した場合は写真全体に影響が出そうです。

このレンズの最短撮影距離は1mのため少し長いです。

いつもの感じで被写体に近づこうとすると一歩下がらないとピントが合わない状況になります。

もう少し寄れたらな、、、と思う場面は多かったです。

しかし、50mmで使いやすい焦点距離であり、F1.4で被写界深度が浅いので、自分の立ち位置さえ気をつければ撮りにくい被写体は少ないです。

ポートレートであれば、50mmのレンズで1mまで近づくと、ちょうどバストアップの距離感になります。

被写界深度は非常に浅いので、被写体の腕、髪の毛はすでに深度から外れています。

ボケすぎず、いい感じの距離感ではないでしょうか。

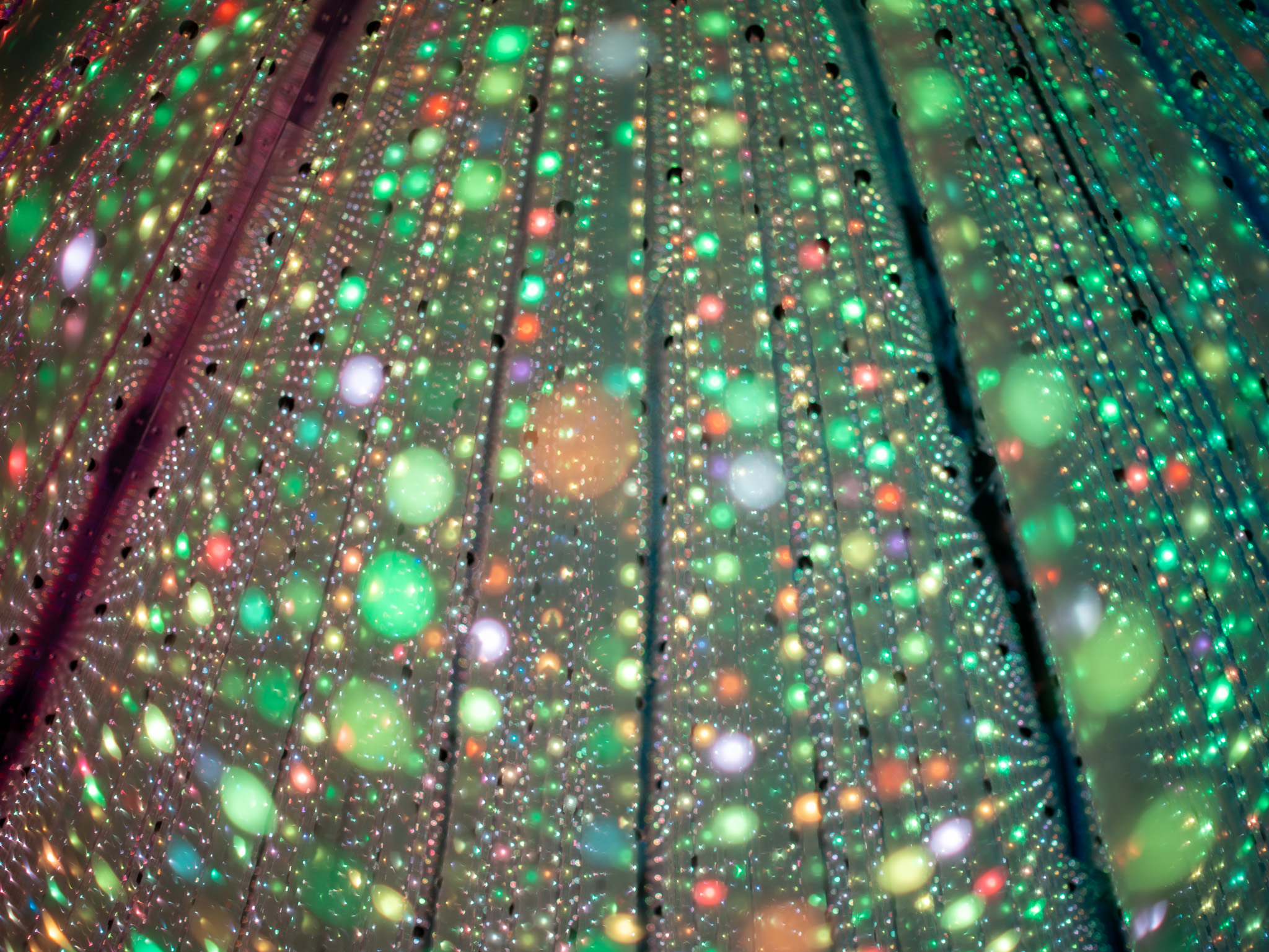

大口径レンズのため、玉ボケは非常に作りやすいです。

今回は水面のキラキラを玉ボケにしてみました。

写真左側に注目すると、形はかなりレモン型になっています。バブル状のボケで、縁は青っぽくも見えます。

シチュエーションにもよると思いますが、玉ボケはそこまで美しくない印象でした。

神社でも1枚、玉ボケが入るよう撮影しました。

手水舎での1枚で、写真奥、光が見えるとことは水が上から流れており、水面に波紋が広がっています。

ここでも玉ボケはやはり扁平で縁は青くなっています。

室内での1枚。 F1.4であれば薄暗い室内でもISO感度を抑えて撮影ができます。

柔らかい光が感じられる1枚になりました。

神社での1枚。住職が焼却炉で作業をしていました。

光のあたった白い衣装は柔らかく、左手前の灯籠はボケているだけでなく、少し滲んでいてふわっとした描写になっています。

今では、かけ方がわからない人が増えていると言われる公衆電話。

ボタンの数字にピントを合わせていますが、左側の文字はなだらかにボケていて、ボタンや金属部分の質感もよく出ています。モノクロで撮影しても面白いレンズかもしれません。

京都の夕方。これもF1.4で右奥の山にピントを合わせています。

日が落ちて薄暗い中ですが、奥の山々、空と雲、川沿いを歩く人達がしっかり写っています。

ハイライト部は苦手なレンズですが、シャドー部は粘りがあるように感じました。

前述の通り、フォーカスノブがついていないので、素早くピントを合わせることは苦手です。

そのため、スナップ撮影においてはあらかじめピントを合わせておいてシャッターを切る。もしくは、絞り込み被写界深度を深くしたうえで撮影するなどの工夫が必要かもしれません。

京都の鴨川は外国人観光客から見ても写真を撮りたくなるようで、みんなスマホやカメラを構えて撮影していました。

そのため、スナップ撮影においてはあらかじめピントを合わせておいてシャッターを切る。

もしくは、絞り込み被写界深度を深くしたうえで撮影するなどの工夫が必要かもしれません。

京都の鴨川は外国人観光客から見ても写真を撮りたくなるようで、みんなスマホやカメラを構えて撮影していました。

F1.4で撮影をすれば背景をぼかしやすい反面、ボケには少しざわつきを感じます。

周辺部の解像力低下や、滲みが影響していると思います。

背景を見ると、右の建物や歩いている人がボケて入るのですがうるさいように感じます。

一方で前ボケは素直だと感じました。タクシーの三つ葉にピントを合わせていますが、

その手前のタクシーはきれいにボケています。

今回のベストショットはすべり台です。

これといって、特徴もなく、何の変哲もない写真なのですが、光があたって輝く金属部分。

青と赤の配色が可愛らしいです。

開放F1.4かつ、少し遠くから撮影しているのでミニチュア感もあって好きな1枚になりました。

SUMMILUX-M 50mm F1.4 2rdを使ってみて50mmという焦点距離はとても使いやすく、開放がF1.4というのも十分すぎるほどの明るさでした。

被写体を選ばず、曇りや夜などの暗い状況でも快適に撮影ができます。

ウィークポイントは、最短撮影距離が1mで寄った撮影が苦手なこと、距離によっては、後ボケがうるさく感じてしまうことでしょうか。

少しクセを感じてしまうレンズではありますが、使ってみて面白いレンズです。

ストリートスナップで素早くかっこよく、というよりは、お散歩に持ち出して、ゆっくりのんびり撮る。

そんなレンズなのではないでしょうか。

ミラーレスカメラでオールドレンズを使う魅力は、何と言ってもその描写の個性と、現行レンズではなかなか味わえないフ…

このレンズについて 今回のレンズはライカ SUMMILUX−M 50mm F1.4 ブラッククローム 2ndで…

やわらかい描写と強いボケ感、独特な味わいが人気のオールドレンズ。最新のデジタルカメラと組み合わせることで、だれ…

デジタルカメラの進化が目覚ましい現代において、オールドレンズとミラーレスカメラの組み合わせが注目を集めています…

アールイーカメラは、2007年に「株式会社アキバ流通」として神田佐久間町で 創業し、家電卸売業と並行してカメラの買取販売を開始しました。 その後、2009年に外神田へ移転し、事業規模を拡大。2015年には現在の店舗がある御徒町へ移転しました。2018年からはカメラ事業に本格的に注力し、 「アールイーカメラ」としての活動をスタート。 現在に至るまで、カメラ愛好者の皆様をサポートし続けています。

アールイーカメラの使用カメラ

アールイーカメラの使用レンズ

アールイーカメラは、2007年に「株式会社アキバ流通」として神田佐久間町で 創業し、家電卸売業と並行してカメラの買取販売を開始しました。 その後、2009年に外神田へ移転し、事業規模を拡大。2015年には現在の店舗がある御徒町へ移転しました。2018年からはカメラ事業に本格的に注力し、 「アールイーカメラ」としての活動をスタート。 現在に至るまで、カメラ愛好者の皆様をサポートし続けています。

アールイーカメラの使用カメラ

アールイーカメラの使用レンズ